“Курица не птица, Болгария не заграница”, - говорили в советское время те счастливчики, что могли посетить эту страну из советского блока. В принципе, основания для этого были: похожий язык, близкий менталитет, законы, скопированные с советских образцов, и даже валюта, местные левы, - реинкарнация советских рублей внешне, да и менялись по курсу 1:1 минус комиссия.

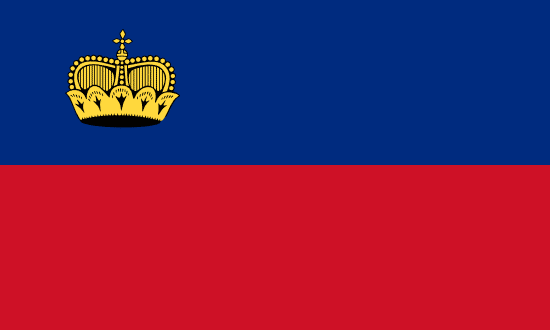

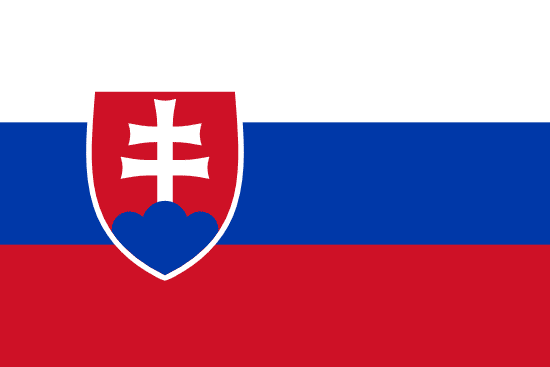

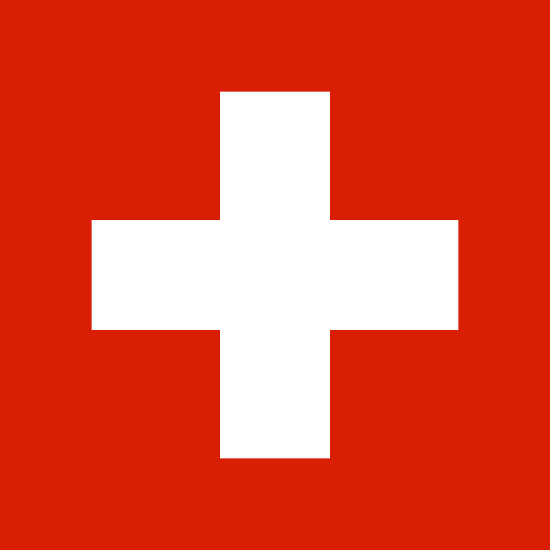

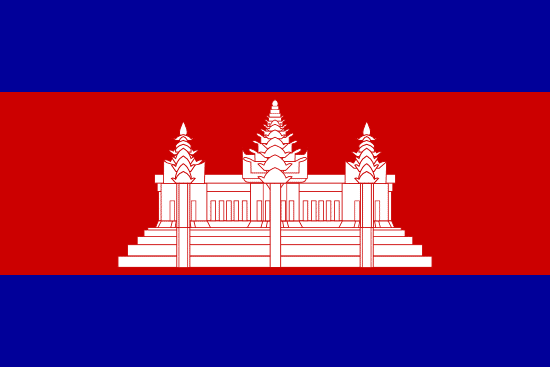

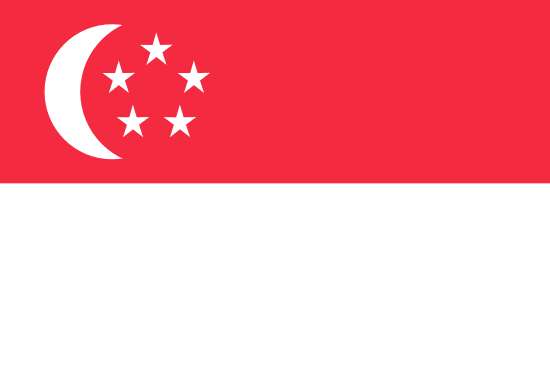

А сейчас внезапно Болгария снова стала “незаграницей”, но только не для россиян, а для жителей единой Европы. Дело в том, что в этом году страна вошла в шенгенскую зону, так что теперь при её посещении нам не требуется ни загранпаспорт, ни прохождение пограничного и таможенного контроля. Более того, с 1 января следующего года Болгария переходит на евро. В итоге потеряют работу сотрудники тысяч обменных пунктов, зато сэкономят деньги миллионы приезжающих туристов.

Прошло уже 35 лет, как я посещал Болгарию. Страна тогда только-только избавилась от коммунистической диктатуры. Среди прочих свобод обрели освобождение от обязательных летних сельскохозяйственных отработок местные студенты. С другой стороны, исчезновение сотен тысяч дармовых работников поставило в затруднительное положение тысячи болгарских кооперативов. Выход нашли, как ни странно, в доживавшем последний год СССР. Во многих вузах страны объявили набор в студенческие отряды для работы в Болгарии. Интерес был обоюдным: с болгарскими “колхозниками” уже ясно, а советские студенты, в подавляющем своём большинстве никогда не покидавшие пределы “великого и могучего”, были рады посмотреть хоть какую-нибудь заграницу, а если повезёт, то и заработать там немного.

Я с факультетскими однокашниками попал на консервную фабрику в село Долна Митрополия недалеко от Плевена, на которой в этот сезон готовили маринованные огурчики, львиная доля которых поступала в СССР. Любопытно, что огурцы для фабрики поставляли фермеры-цыгане со своих полей.

Я работал грузчиком. За пятьдесят дней я заработал 80 левов (т.е. 80 рублей), зато объездил на выходные полстраны, включая Софию, Шипку, Габрово, Пловдив и Варну. И вот появилась возможность спустя много лет открыть для себя страну заново.

Из Штутгарта летом летает в Бурга́с болгарская компания Electra Airways, на сайте которой с гордостью сообщается, что они обладают флотом из аж семи самолётов. А ещё там написано, что онлайн-регистрация на рейсы в них невозможна, так что нам пришлось прибыть в аэропорт ещё на час раньше, чтобы отстоять длинную очередь для получения посадочного талона, которая, к счастью, двигалась достаточно быстро.

Самолёт компании не обладал никакой фирменной окраской, просто серый дюраль, на котором местами были нанесены непонятные буквы и цифры. Полёт длился два часа с хвостиком, и за это время нам разнесли только по стаканчику прохладной воды.

В аэропорту Сарафово города Бургас мы поменяли 20 долларов на левы для трансфера в курорт Солнечный берег, где мы сняли апартаменты. Обычно курсы в аэропортах мира по сравнению с курсами в других местах совершенно безбожные, но в данном случае большой разницы не было, и если не менять тысячи долларов, то потеря будет незаметна. И всё же самый лучший курс мы видели в обменниках Бургаса. В Солнечном берегу (далее СБ) - немного ниже.

Остановка автобусов в СБ находится примерно в пяти минутах ходьбы от выхода из аэропорта. Надо пройти прямо, потом чуть левее. Местные покажут остановку, если вы немного заблудитесь. На остановке нас лениво агитировали таксисты, предлагая добраться до места за 50 левов. Но мы во время поездок стараемся влиться в обычную местную жизнь, включая передвижение на общественном транспорте, а как известно, “наши люди за хлебом на такси не ездят” (с). Короче говоря, мы дождались через 15 минут автобуса. Две компании возят оттуда: “Ди-Эс” и “М-бус”. У каждой интервалы движения 30 - 40 минут. Цена поездки 8 левов. Ехали больше часа, останавливаясь у каждого столба. На такси, наверно, вышло бы полчаса.

От конечной остановки в СБ нам ещё минут двадцать идти пешком до места. Идём и невольно прислушиваемся к речи проходящих мимо людей. Что такое? Где мы находимся? Все вокруг… ладно, почти все вокруг говорят или по-украински, или по-русски! Забегая вперёд, скажу ещё, что и в магазинах множество украино- и русскоговорящих сотрудников. Стоишь в очереди у кассы, и слышишь, как одна кассирша кричит другой: “Свет, а какой артикул у банички, а то что-то найти не могу?”.

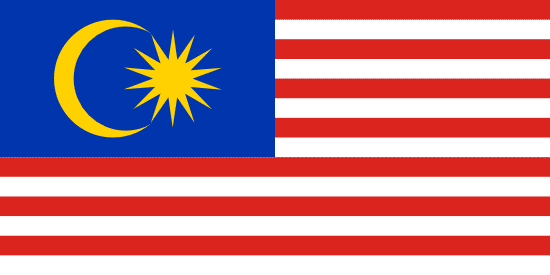

Всё очень просто: Болгария - самая бедная страна Евросоюза, и её недвижимость - не исключение. Приобретение этой недвижимости - самый лёгкий путь к получению вида на жительство с последующим свободным передвижением по всей Европе. До недавнего времени дома и квартиры покупали здесь большей частью россияне, но по понятным причинам в последние годы ситуация изменилась в пользу украинцев. Более того, в страну хлынул поток беженцев из Украины, преимущественно женщин и детей.

Для Болгарии этот поток стал скорее благом. Дело в том, что сами болгары предпочитают всё чаще уезжать на заработки в более богатые страны: Великобританию, Германию и Испанию. В стране возник сильный дефицит рабочей силы, так что поток беженцев оказался очень кстати.

И уж коли коснулся темы заработков, то скажу, как с этим обстоит в Болгарии. На билбордах там массово рекламируют работу в офисах в Софии за 3000 левов брутто (т.е. “грязными”) плюс 200 левов бонус. Учитывая, что курс лева привязан к евро как 1 евро = 2 лева, то выходит, что “выгодная” работа оплачивается ниже, чем минимальная ставка в Германии. А вот супермаркет Лидл завлекает сотрудников окладом аж в 2300 левов! Даже для болгарина это копейки, а для украинцев, потерявших в своей жизни всё, - вполне приличные деньги, на которые можно жить.

Наконец мы пришли к отелю Sol e Mar. Точнее, это наполовину отель. Часть номеров находится в собственности обычных граждан, и именно такие апартаменты мы сняли. Хозяином был опять же украинец.

Номер представляет собой студию, оборудованную всем необходимым для жизни, включая кухню со всей утварью, а также с чаем, кофе, сахаром и даже рисом и макаронами; балкон со столиком и двумя стульями; санузлом и душем, где стояли шампуни и гели для душа на выбор, и что уж совсем необычно - крем от загара Garnier. Вай-фай был достаточно мощным, а вот чего не было - так это телевизора. Кажется, это первый отдых в нашей жизни без телевизора. Обычно мы и так телевизор не смотрим, но сам факт…

Теперь нам предстоит купить продукты. Супермаркетов в СБ множество, но в большинстве своём это крошечные пятачки, где можно купить чипсы, пиво, минералку и пляжные шлёпанцы. Крупных и серьёзных магазинов не так уж и много, и ближайший из них - Janet. “Жанет” располагается на двух этажах: на первом - продукты питания, на втором - одежда, посуда, бытовая химия и парфюмерия.

Цены на продукты - плюс-минус как везде в Европе. Что-то чуть дешевле, чем в Германии (хлеб), что-то чуть дороже (молочка и бакалея). Существенно выше оказались цены на фрукты. Апельсины и яблоки по 3,5 - 4 лева, а черешня по 15 - 16 левов! Это в южной стране в разгар сезона!

В море в тот день не купались. Во-первых, приехали относительно поздно и уже устали. Во-вторых, день был достаточно прохладным доя купания, всего +24.

На море пошли с утра.

Вода была немного прохладная, +22, но чистая и в целом приятная. Огромный пляж Солнечного берега в основном платный, лишь местами прерывается бесплатными участками.

Но как и на Кипре, лежаки и зонтики оплачиваются только днём, с 9:00 до 18:30, а в остальное время ими можно пользоваться даром. Чем многие люди и пользуются, тем более, что лежать под самым жарким солнцем не всем по душе.

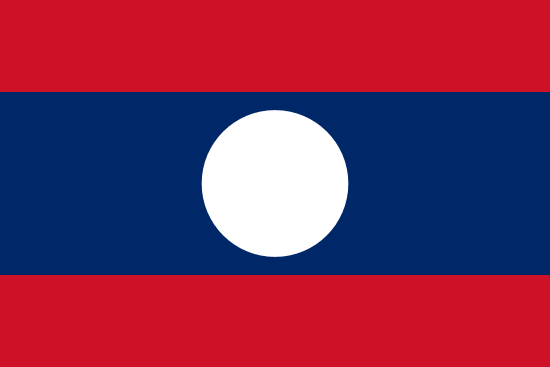

Через два дня пришёл мощный антициклон. Воздух прогрелся до +34 градусов, а вместе с ним зацвела и вода. Сначала появились ярко-зелёные, как будто окрашенные китайской гуашью, водоросли в самой полосе прибоя; затем зелень тянулась на метр, три, пять от берега, пока в последний день до чистой воды не пришлось брести метров двадцать по густому и зелёному, как берилл, бульону.

После утреннего купания отправились смотреть местные достопримечательности. Только… нет их, этих достопримечательностей…

Как курорт СБ возник в 1958 году, и единственная цель его была - предоставить труженикам возможность пару недель полежать на пляже. Вдоль длинного пляжа проходит главная улица. Территория от неё до моря вся заполнена отелями, как унылыми старыми, так и роскошными современными. При отелях множество туристических магазинов и ресторанов. По другую сторону улицы - жилая застройка. Делится на две части. Первая, небольшая, - это старые хрущобы, заселённые обслуживающим персоналом. Территория при них неухоженная, сами дома часто требуют капитального ремонта. Вторая, значительно крупнее, - это модные новостройки.

Там покупают жильё для себя, а чаще для сдачи, частные инвесторы, причём преимущественно зарубежные. Такие дома представляют собой изящные многоэтажки, окружённые зеленью и металлической оградой, с обязательным открытым бассейном.

Рядом обычно стоят недешёвые машины с болгарскими, украинскими, румынскими и прочими номерами.

Единственными непляжными развлечениями в СБ в дневное время могут быть лишь прогулка по бесконечному променаду с его магазинчиками, ресторанами и аттракционами, и посещение сувенирных лавок, в которых бывает действительно интересно. Главное место среди выставленных там товаров занимает тема розового масла. Сотни тюбиков, флакончиков и баночек включают в себя кремы, лосьоны, бальзамы и экстракты с ним. Цены, кстати, вполне божеские. Уже за один лев можно купить крошечный флакончик с экстрактом, но обычная цена для серьёзного продукта где-то в районе 5 - 15 левов.

Вторая характерная для Болгарии тема - местная керамика. Немного по-деревенски грубоватая (в самом хорошем смысле), но зато недорогая.

Про магнитики, тарелочки, открывашки и брелоки говорить не буду, это есть на любом курорте в неимоверных количествах.

Поинтересовались в местном турагентстве, куда можно поехать на экскурсию. Интересных однодневных экскурсий почти не было. Можно было бы поехать на плантации роз, но сотрудник честно сказал, что в конце июня розы уже отцвели и смотреть там особо нечего (спасибо ему за это).

Поэтому развлекать себя решили сами. Для начала поехали в Бурга́с. Автобус туда идёт часа полтора и стоит те же 8 левов. Билет покупается прямо в автобусе у кондуктора. Ну да, такая профессия в Болгарии ещё существует, поскольку есть дешёвая рабочая сила.

Южный автовокзал Бургаса находится близко к морю и ещё ближе к Приморскому парку, с которого мы начали знакомство с городом. Парк очень большой и тянется вдоль такого же большого пляжа.

От пляжа далеко в море уходит мостик, с которого можно сделать красивые снимки берега.

Этот парк не очень старый.

В нём нет гигантских вековых деревьев, но есть тенистые аллеи с мамочками, выгуливающими своих младенцев в колясках; есть небольшие фонтаны и клумбы;

есть летний театр с афишей, анонсирующей выступление группы “Несчастный случай” 8 июля… Есть участок для проведения ежегодного фестиваля песчаных скульптур… И много-много памятников и скульптур,

включая “наше всё” Пушкина.

Мы прошли весь парк и повернули на запад к немецкому гипермаркету Кауфланд. Самый огромный выбор товаров, как всегда, и разумные цены. Купили кое-что на текущие нужды и “взять с собой домой”. Там же взяли местную выпечку, “банички”, на обед. Баничка - это “колбаска” из тонкого теста, начиненная брынзой (“сирене”), а иногда мясным фаршем или овощами. В качестве фаст-фуда - идеально. А если залакировать её в жару холодненьким пивком “Бургаско”, то мир вообще заиграет новыми красками.

Потом отправились обратно в центр.

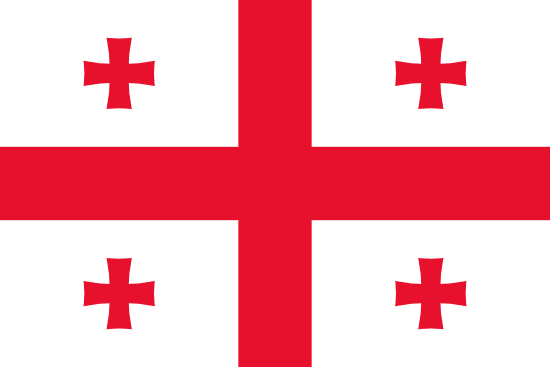

По пути зашли на местный фермерский рынок (ничего интересного). В центре посетили главную церковь Бургаса - храм Кирилла и Мефодия (по-болгарски - Методия). Храм не старый, конца 19 века, но довольно интересный. Строил его итальянский архитектор из тёмного камня. По бокам две колокольни. Внутри всё относительно красиво: церковная утварь, роспись, иконостас.

Недалеко находится более старый храм - армянская церковь Святого Креста. Она построена в 16 веке, выглядит несколько аскетично. Внутрь мы не попали, так как церковь была закрыта.

Собственно больше смотреть в Бургасе и нечего, так что мы вернулись на автовокзал и отправились домой.

За историей и красотой надо ехать в Несебр. Впрочем, из СБ туда можно дойти и пешком. Утром, пока не жарко, прогуляться в течение полутора часов вдоль золотистых пляжей на фоне сине-зелёного Чёрного моря (такой оксюморон) - не проблема, скорее удовольствие.

Историки говорят, что Несебр - один из самых древних непрерывно заселённых городов мира. Построили его фракийцы аж в конце второго тысячелетия до нашей эры, когда до возникновения “вечного города” Рима оставалось ещё лет пятьсот. Изначально город назывался Менебрией, т.е. “город Мены” - видимо основателя или первого царя. Потом город захватили древние греки, и название переиначили под свой язык как Месембрия. Греков сменили римляне, которые не стали выпендриваться и называли город греческим именем. Как и последовавшие за римлянами византийцы. Но в 9-м веке провинцию Фракия захватили кочевники из Поволжья булгары, и их хан, Крум Грозный, будучи не в состоянии выговорить сложное греческое слово, упростил его до современного Несебра (точнее, Несебър, где ъ - это невнятный звук, что-то среднее между а, ы и э).

Но на этом этимологические приключения города не закончились. Болгарское царство захватили турки, которые называли тамошнюю крепость Мисиври. Впрочем, новое название не особенно прижилось, и даже сами турки часто называли её на новогреческий манер Месемврия. Под этим именем и жил город до 1934 года, когда ему официально вернули древнеболгарское название Несебр.

Интерес для туристов в Несебре представляет только старый город, который находится то ли на острове, соединённом с материком узкой насыпью, то ли на мысе с перешейком. То есть, раньше это был точно мыс, но за три тысячи лет тут произошли страшные землетрясения, приведшие к тому, что из 40 гектар, которые занимал город, осталось только 24, а остальное ушло под воду. В общем, понять что здесь исконное, а что насыпное, уже сложно.

Посреди этого перешейка/насыпи стоит чёрная ветряная мельница, превращённая в музей.

Она была бы более живописной, если бы невзрачный скелет её лопастей восстановили до полноценных лопастей. Но почему-то власти не хотят потратить на это пару тысяч евро, и мы теперь имеем то, что имеем.

Старый город встречает посетителей красивыми развалинами византийской крепости.

Большая часть стены сейчас под водой, но и оставшееся выглядит симпатично.

Дальше передвигаемся по старинным улочкам с домами, то ли сохранившими свою средневековую ауру, то ли восстановленными на деньги ЮНЕСКО - не очень-то и важно.

Главное, что там приятно находиться. Дома достаточно похожи друг на друга, но это нисколько не напрягает. Первый этаж каменный, и обычно занят каким-то заведением: сувенирными ларьком, харчевней, обменным пунктом или аптекой.

Второй - вероятно жилой. Обшит тёмным деревом, и выпирает над первым, отчего улочки, не особенно широкие внизу, кверху становятся ещё уже.

На этих оставшихся 24 гектарах располагается штук десять церквей в разной степени сохранности.

Одна из них, Святая София 7-го века, представляет собой лишь три полуобвалившихся стены. С другой стороны, самая молодая, и единственная действующая - Успения Богородицы 1873 года - в прекрасном состоянии и довольно изящная, хотя совсем небольшая.

Мы с удовольствием прогулялись по Старому городу, заглянули в десятки лавочек. Там интересно, потому что в отличие от пляжных магазинчиков здесь продают продукцию местных умельцев: керамику, резьбу по дереву, картины, традиционную одежду и т.д.

К обеду визит закончили. Стало уже жарко, и мы обратно поехали на автобусе за два лева.

В общем, резюме: в южной части болгарского побережья вероятно Несебр - самое интересное место.

Настоятельно рекомендуем.

Между тем, впереди у нас ещё несколько дней, и сидеть дома или тупо жариться на пляже совсем не хочется. Решили прогуляться до Свети-Власа, который находится примерно в часе ходьбы. Строго говоря, чёткой границы между Солнечным Берегом и Свети-Власом нет: один город плавно переходит в другой. Но есть граница “нечёткая”, и всё-таки заметная. Если СБ - это город отелей и недорогого жилья, то Свети Влас в значительной мере застроен богатыми виллами. Да и автомобили там паркуются из другой ценовой категории.

Для начала мы решили подняться на небольшую возвышенность, с которой открываются красивые виды на побережье. Горка вроде и небольшая, но это был как раз тот день, когда температура в тени достигла +34, и подъём дался нелегко. Дорогу скрашивали некие религиозные конструкции, сложенные из камней без строительного раствора, на которых установили иконы и тексты молитв.

Виды и впрямь были неплохие, но только в одном направлении, на СБ.

Чтобы посмотреть во все стороны, надо было подняться ещё выше. Однако зной был такой, что альпинизм даже в такой софт-форме показался нам излишним, и мы спустились.

В пяти минутах ходьбы от горки находится главная, а может и единственная достопримечательность Свети-Власа - церковь, названная в честь этого святого Власа, давшего имя городу.

Она крупнее тех, которые мы видели в предыдущие дни, но совершенно молодая, ей всего 15 лет. Внутри очень богато отделана: кругом позолота, большой иконостас, большие окна и расписанный купол.

Любопытно, что в отличие от православных церквей в России здесь прихожане могут сидеть. И не просто сидеть на лавочках, как, скажем, в католических или протестантских церквях, а в массивных креслах с роскошными спинками и подлокотниками. Мы с удовольствием отдохнули там в прохладе от уличной жары.

Маленький бонус: в центре стоит металлический сосуд, напоминающий большой самовар, со святой водой. Рядом находится упаковка с пластиковыми стаканчиками. Я от души напился прохладненькой водички, и мы пошли дальше.

Вторая и последняя достопримечательность Свети-Власа является таковой лишь с большой натяжкой. Так называемая Арена - современный амфитеатр под открытым небом. Вообще ничего примечательного. После Арены сели в автобус и поехали к себе.

Дома посмотрели, что ещё можно посмотреть в окрестностях. Оказывается, по четвергам в одном из соседних городков, Каблешково, проводится традиционный болгарский базар. Он ещё не испорчен подстраиванием под туристов, поэтому как раз туристам и рекомендуется для посещения.

За 8 левов с человека доезжаем на автобусе до Каблешково. Прямо от автобусной остановки и начинается базар. Для него перекрыли две перпендикулярные дороги, и продавцы установили свои палатки, тенты или просто фургоны. На одной дороге торгуют преимущественно одеждой, обувью, товарами для дома и антиквариатом (и ещё немного молочными продуктами). На другой - только овощами и фруктами.

Нам особенно ничего не требуется. Приехали просто посмотреть и погулять. Ну разве что что-нибудь оказалось бы очень-очень дёшево. Но почти ничего не оказалось. Купили немного молодой картошки, огурчик, помидорки и (о чудо!) черешню всего по 8 левов за килограмм.

Когда уходили, заметили на перекрестке улиц старого деда, продававшего мелких щенков в коробке. К нему подходили в основном родители с детишками, просто поглазеть и погладить. Детишки были счастливы, а родители делали фото своих чад с милыми зверушками.

Подошли и мы, и спросили, почём товар.

“100 лев”, - ответил дед. Дороговато, показалось мне. Таких “двортерьеров” обычно раздают бесплатно. Но с другой стороны, отловленных в Болгарии бездомных (стало быть, бесплатных) собак увозят в Германию, там отмывают, выводят блох и глистов, подлечивают, если надо, а потом продают по 300 - 400 евро. И разлетаются эти псы, как горячие пирожки… Хотя, пожалуй, сравнение с пирожками чересчур двусмысленное…

Каблешково кроме своего еженедельного базара ничем не примечательно, поэтому после деда с щенками мы пошли на остановку и поехали обратно.

Итак, впереди ещё несколько дней отдыха, а занять себя днём уже и нечем. Не получается днём - займёмся вечерами. Решили ознакомиться с местными общепитом.

Первый ресторан, который мы посетили, был рыбным. “Жива риба” - название, пожалуй, не требует перевода. Этот ресторан, как и последующие, мы выбирали после тщательного изучения в интернете на предмет соотношения цена-качество.

В заведении выбирали, конечно, черноморскую рыбу. Я барабульку, жена - луфаря.

Барабулька оказалась значительно меньше, чем я пробовал в Грузии. В порции весом 300 грамм было штук 15 рыбёшек. Сначала я пытался отделять мясо от хребта, потом надоело, стал есть вместе с костями, благо они мягкие и легко разжёвываются. На вкусе это практически не отразилось, зато резко упростило процедуру. Ну что сказать? Вкусная рыбка, жаль только, что мелкая.

Луфаря был один и относительно крупный. Мясо нежное и приятное на вкус. Есть его не составляло труда.

Итог: ресторан можно посетить. Цены не кусаются, выбор большой, рыба вкусная.

Вторым рестораном была корчма болгарской кухни “Боженска ханче”, т.е. “корчма божественная”.

Там я хотел попробовать запомнившийся мне со времён Долна Митрополии холодный суп таратор (что-то вроде окрошки на болгарском йогурте со свежими огурцами). Именно такого в меню не оказалось, но была “близнака на мастиката” - почти то же самое, но на айране и ещё с орехами.

Для сытности я заказал ещё две котлетки “кюфте” - из конины и ягнятины.

Близнака полностью оправдала мои надежды: холодненькая некалорийная еда, в жару - милое дело. Котлетки тоже не подвели, сочные, хорошо прожаренные, пряные и с насыщенным вкусом.

Жена взяла “сач” - рагу из мяса и овощей (особенно “чушек” - болгарского перца), приготавливаемое в большой глиняной тарелке и в ней же подаваемое. Не моя тема, но жене очень понравилось.

За всё вместе мы заплатили около 50 левов. По европейским меркам - очень дёшево.

Наконец, третий ресторан - украинской кухни, но почему-то с итальянским названием Venice.

Там мы заказали вареники с изюмом и мёдом, котлету по-киевски и чебуреки по-крымскотатарски.

Вареники в таком исполнении - это что-то новое для нас. Но очень вкусно.

Котлета по-киевски была не куриной ножкой в кляре, какой мы её знаем, а филе. Вокруг - кратер из нежного картофельного пюре. Тоже неплохо.

Немного сложнее оказалось с чебуреками. Во-первых, “крымскотатарские чебуреки” оказались почему-то… из свинины! Во-вторых, они не были сочными. Парадокс, но дешёвые столовские чебуреки из моих старых воспоминаний были вкуснее. Ну что ж, бывает…

Там мы тоже уложились в 50 левов.

Так, развлекая себя отдыхом на пляже и гастрономическими путешествиями, мы провели последние дни.

В день вылета встали пораньше, позавтракали и сели в автобус до Сарафово. Приехали заблаговременно, так что ещё осталось время сходить в ближайший супермаркет Billa, чтобы потратить последние, уже ненужные левы.

В аэропорту дождались регистрации, прошли осмотр, погуляли по дьюти-фри (который для нас совсем не дьюти-фри, поскольку наш рейс считается внутренним), немного посидели, потом сели в самолёт и полетели домой.